Was ist Glas?

Glas,

so wie wir es normalerweise kennen (als Fensterglas, Flaschenglas etc.)

ist eine erstarrte Flüssigkeit. Dies heisst, dass Glas keine Kristallstrukturen

hat und an und für sich auch bei Normaltemperatur flüssig ist.

Kann das sein? Ja. Es kann sogar gemessen werden. Bei ganz alten Gebäuden

mit entsprechend alten Gläsern lässt sich eine Verdickung des

Glases im unteren Teil feststellen, ähnlich der Plastilinmasse, die

langsam in sich zusammenfällt. Wer´s nicht glaubt solls selbst nachmessen, ich hab´s nicht gemacht ich glaube es.

Glas ist ein synthetisches Produkt. Das heisst es ist ein Material, das

durch geschickte Wahl der Rohstoffe daran gehindert wird wieder in seine

Einzelbestandteile zu zerfallen.

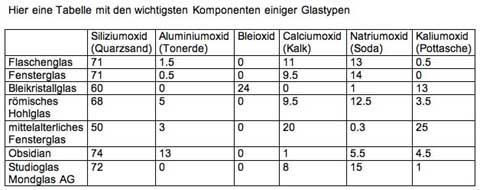

Was heisst das? In normalem Glas sind ca. 70 % Siliziumdioxid als geschmolzener

beziehungsweise gelöster Teil vorhanden. Das ist nichts anderes als

Quarz. Würden die anderen Glasinhaltsstoffe dieses Siliziumdioxid

nicht daran hindern sich wieder zu Quarz zu formieren, wäre das Glas

nicht stabil. Der hauptsächlichste Stoff für diesen Zweck ist

Kalk.

Was ist denn Obsidian?

Obsidian ist ein natürlich vorkommendes Glas. Es ist ein Vulkangestein und in manchen Gegenden in grossen Mengen zu finden. Es ist durch seinen Gehalt an Eisen und anderen Metallen tiefschwarz und kann wie Glas geschliffen und verarbeitet werden (Schmuck). Es ist brüchig, aber durch seinen hohen Aluminiumgehalt chemisch sehr stabil und überdauert die Jahrtausende schadlos.

Verarbeitung

Der

Glasmacher kann das flüssige Glas mit der Glasmacherpfeife

aus dem Glasschmelzofen holen und bearbeiten. Er taucht mit der Spitze der Pfeife

in die flüssige Oberfläche und dreht die Pfeife, ähnlich

wie man Honig aus dem Topf auf das Messer aufspult. Wird dieser Prozess

wiederholt, kann man grössere Glasmengen auf die Pfeifenspitze bringen

und auch grössere Objekte machen. Durch Blasen in die Glasmacherpfeife

werden Hohlformen gebildet. Um diesen Glasposten nicht nur aufzublasen,

sondern auch zu formen, hat der Glasbläser verschiedene Werkzeuge.

Er kann feuchtes Holz, nasses Papier, Metallformen und andere Materialien

verwenden. Will er zwei Glasstücke vereinigen müssen beide Teile

eine minimale Temperatur von ca. 700 Grad haben. Ist dies nicht der Fall,

verbindet sich das Glas nicht. Kühlt man das Glas zu schnell ab, bricht es ebenfalls,

da es innere Spannungen hat, die sehr viel Energie speichern und unkontrolliert

Risse bilden.

Die Arbeit mit flüssigem Glas erfordert eine gute Hand, ein gutes

Zeitgefühl (wichtig für die richtige Temperatureinschätzung)

und nicht zum Schluss eine hübsche Portion Kreativität.

Flüssiges Glas hat die gute Eigenschaft, dass es sich bei genügend

grosser Hitze zusammenziehen will. Man sagt diesem Phänomen Oberflächenspannung.

Hat man also Glas an der Glasmacherpfeife, hält diese Masse genügend

heiss und verhindert durch gleichmässiges Drehen, dass sie herunterfällt,

entsteht eine runde Kugel. Die Oberfläche wird vom Feuer poliert

und jede Vertiefung wird geglättet. Die Hochglanzoberfläche

unterscheidet auch die gute Handarbeit von der maschinellen Produktion.

Manchmal ist es aber auch gewollt, eine gerippelte, matte, milchige oder

sonst wie geartete Oberfläche zu bekommen. Den Ideen sind hier fast

keine Grenzen gesetzt. Man kann sogar Goldfolie, Silber oder Kupfer in

das Glas einbringen und quasi im Glas einbetten.

Wie kommen die Farben in das Glas?

Setzt

man dem Glasrohstoff Metalloxide wie Eisen-, Kupfer-, Mangan- oder Chrom-oxid

zu, dann bekommen die Gläser eine spezifische Farbe. So enthalten

die grünen Weinflaschen Eisen und Chromoxide. Die blauen Gläser

enthalten oft Kobaltoxid und die rubinroten sogar metallisch gelöstes

Gold. Schon die antiken Römer produzierten einen roten Glastyp mit

Gold als farbgebendem Inhaltsstoff.

Will der Glasmacher ein buntes Objekt machen, hat er die Möglichkeit,

buntes Glas direkt aus einem Hafen mit Buntglas zu nehmen (dazu braucht

es einen separaten Glashafen pro Farbton), oder nachträglich als

Farbglaspulver oder als Portion Farbglas auf die Glasmacherpfeife

aufzubringen. Den Farbkombinationen sind fast keine Grenzen gesetzt. Es

ist nur immer darauf zu achten, dass die Glastypen, die man kombinieren

will auch kompatibel sind. Flaschenglas ist zum Beispiel nicht kompatibel

mit unserem Studioglas oder Fensterglas. Da die Farbstoffe im Glas gelöst

sind, sind diese genauso wenig löslich wie das Glas selbst. Es ist

jedoch nicht zu empfehlen handgefertigtes Glas regelmässig in den

Geschirrspüler zu geben. Wussten sie, dass die Glasmacher schon lange vorgemacht haben was die NAGRA (Nationale Arbeitsgemeinschaft zur Lagerung Radioaktiver Abfallstoffe CH) uns allen jetzt verkaufen will? Es gibt ein uranhaltiges Glas! Dieses Glas schimmert in einem hellen grasgrünen Ton. Es ist radioaktiv und nicht wasserlöslich. Wenigsten die letzten Jahrhunderte hat es sich nicht aufgelöst und kann heute noch in den Museen mit wohlsortiertem Glaskunsthandwerk besichtigt werden. Fragen sie den Kurator bei ihrem nächsten Besuch in einem Museum nach Uranglas. Ich hoffe der fleissige Sammler läuft dann nicht rot wie die NAGRA Mitarbeiter an, wenn sie nach ihrer Arbeit gefragt werden. Apropos Rot: Rotes Glas wird auch mit Kupfer gemacht.

Welche Geräte braucht man im Studio?

Grob

gesagt braucht man einen Ofen in dem man flüssiges Glas erschmelzen

kann, einen Abkühlofen zum langsamen Abkühlen der hergestellten

Objekte und entsprechende Werk- und Sitzbänke.

An den Schmelzofen werden spezielle Anforderungen gestellt, da flüssiges

Glas ein ziemlich aggressives Medium ist und die Temperatur von über

1300 bis teilweise 1400 Grad auch nicht gerade ein Pappenstiel ist. Die

Arbeitsmittel sind jeweils auf den Glasbläser abgestimmt. Arbeitet

er nach der rheinischen Methode (gebräuchlich auch in Murano, Venedig)

sitzt er auf einer Werkbank mit langen ,,Armlehnen" auf der

er die Pfeife mit dem zu bearbeitenden Glas auflegt. Arbeitet er nach

der ,,böhmischen" Methode, will er möglichst dünnwandige

Hohlformen mit Holzformen herstellen und steht dazu meist auf einem Podest.

Die so hergestellten sehr dünnen und sehr wabbeligen Glasvorformen

bläst er in nasse Holzformen ein, die unterhalb seines Podestes stehen

und von einem Kameraden bedient werden.

Neben all diesem hat jeder Glasbläser und jedes Atelier seine eigenen

Werkzeuge, Hilfsmittel, Formen, Farben, Techniken etc.

Glasherstellung

braucht Energie

Es versteht

sich von selbst, dass die Erreichung von hohen Temperaturen auch immer

mit dem Einsatz von viel Energie einher geht. Die Hauptenergieform in

der Mondglas AG ist der Strom. Es bleibt eine Tatsache, dass zur Herstellung von Glas eine grosse Menge Energie verbraucht

wird. Leider können keine gesammelten Recycling Flaschen verwendet

werden, da das Flaschenglas eine ganz andere Zusammensetzung hat und meistens

auch eingefärbt ist. Der eigene Glasbruch hingegen kann wiederverwendet

werden.

Seit 2022 heizt die Sonne via PV-Anlage auf dem Hausdach den Ofen mit. Ca. 25 - 30 % des Jahreskonsums sollten so selbst hergestellt werden.

Im Jahr 2024 bezahlen wir hier in Hallau 50 % mehr für den gelieferten Strom im Vergleich zu 2022. Dafür machen unsere grossen Stromkonzerne Milliardengewinne. So ist es recht. Immer schön umverteilen.